洋服にカメムシが付きやすい。これは比喩でもなんでもなくて、文字通りそのまま、カメムシが頻繁に自分の服や体に付いてしまうという意味である。カメムシは秋口に大量発生するといわれているが、私の前には五月頃から割とコンスタントに現れる。緑地が目立つ住宅街ならまだわかる。しかし新宿の高層ビル群のド真ん中や六本木のおしゃれカフェでも、私はやつらに襲われる。何かの特殊能力ではないか。そう疑うほど、頻繁にカメムシに遭遇してしまう。

混雑している電車の中で飛び交う虫を、見たことはあるだろうか?あの静かな車内を騒然とさせる、パニックの元凶。満員電車に乗る多くの人は、車内に異質なものを発見しても見て見ぬフリをする。その存在にいち早く気付いたとしても、決して声には出さない。「車内ではお静かに」。それが日本のマナーだからだ。恐怖の存在に気付いていながら、せめてその恐怖がこちらに来ないことを願うほかない。

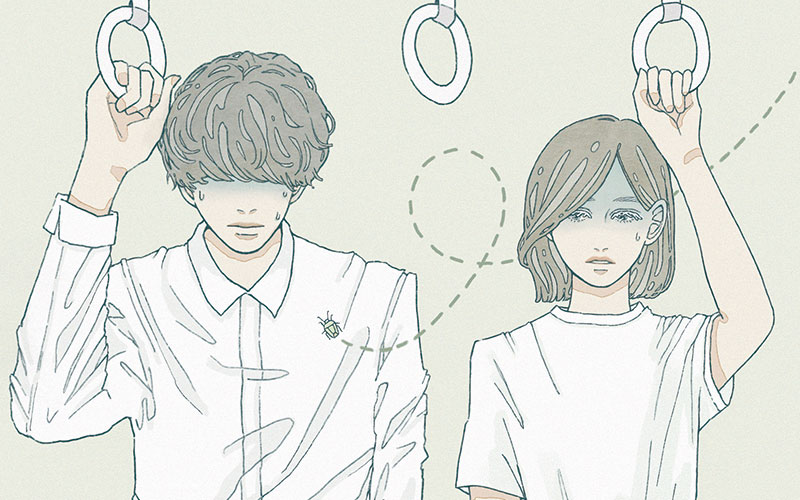

カメムシとの思い出は十代まで遡る。そのとき私は、同じ学年の女の子と二人で電車に乗っていた。まだ付き合ってもいない、というか友達ですらない、連絡先すら交換していないピュアな関係性である。ちなみにとても素敵な人だった。これはもしかしたら付き合えたりするのかなと、「同じ電車に二人で乗った」くらいの事実で勘違いできるほど、当時の私は実に純粋な大学一年生だった。

新歓イベントが行われる原宿へ向かっていた。土曜昼間の山手線は、比較的若い年齢層の乗客でごった返している。混雑した車内。手をつないだこともない女性とかなり近い距離で立っていた。ものすごく、ええかんじの距離感だと思った。ドキドキしていた。しかしその数分後、それとは別の意味のドキドキが訪れることとなった。七名掛けの座席の先、つり革を掴んだ男性の挙動がおかしい。突然身をよじらせたり、頭を途端に下げたりしている。「あれ、何?」私たちはじっとそちらに目を凝らした。すると、「キャッ」とか「ウオッ」といった小さな叫び声と共に、周囲の人間も同じく上半身をくねらせ始めた。怖い。何これ。遠目で見ていたはずなのに、いつの間にか私たちのすぐ近くの人まで、くねくねし始めている。そこでようやく気付いた。うわあ、あれ、カメムシじゃん。すぐそこで、緑色の物体が忙しなく飛び回っていた。やば。来るなよ。お願い。

足掻けば足掻くほど飲み込まれていく蟻地獄のように、願えば願うほど、カメムシは私たちに近づいてくる。

すぐ前にいた女子高生二人が「キャッ!」と小さな声をあげて、頭を下げた。それに反応するように、私も頭を低く落とす。昨年までバリバリ現役のバスケ部だったのだ。なかなかの反応速度だったと思う。しかし、頭を守るように持ち上げた私の右手に、カメムシはやさしく止まって羽を休めた。なんで俺なんだよ。

「ギャエ!」

さっきまで私とええかんじの距離感でいたはずの女の子は、ものすごく引きつった顔で叫んで後ずさりした。じゅうぶんすぎるソーシャルディスタンス。私はそんな彼女の恐怖心を早く取り払おうと、できるだけ紳士な対応でカメムシを手で払おうとする。しかし実際は「ドゥホワ!」みたいな奇声と共に全身をくねらせ、ソーラン節のような踊りをしていたはずだ。千年の恋をも冷めさせる瞬間。ええかんじの女の子はあまりの衝撃に瞳孔が開いていて、その瞳は、私たちがこの先どんなことがあってもロマンチックな展開にはなり得ないことを教えてくれた。

あれから十五年。先ほど梅雨を迎えた街角で、二匹同時にカメムシが自分にくっつくというかなりエキセントリックな展開を迎えた。夏に向けて新しい服を下ろしたばかりであった。この、張り切れば張り切るほど台無しにされるかんじ。「人生かよ」と、思わず口に出た。

この記事を書いたのは…カツセマサヒコ

1986年、東京都生まれ。小説家/ライター。デビュー作『明け方の若者たち』(幻冬舎)がベストセラーとなり、2022年に映画化を控える。ツイートが共感を呼び、Twitterフォロワーは14万人に。

イラスト/あおのこ 再構成/Bravoworks.Inc

Magazine

![[LeSportsac]ミニトートバッグ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277382-1.jpg)

View more

![[LeSportsac]3ジップショルダーバッグ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277383-1.jpg)

View more

![[CASA FLINE]カップ付きギャザーカットソートップス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277384-1.jpg)

View more

![[CASA FLINE]オーガニックコットンTシャツ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277385-1.jpg)

View more

![[UNIVERSAL OVERALL]フレアスカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277386-1.jpg)

View more

![[BABYLONE]サロペット](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277387-1.jpg)

View more

![[Robert P. Miller]スカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277388-1.jpg)

View more

![[Robert P. Miller]カップ付きタンクトップ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277389-1.jpg)

View more

![[Robert P. Miller]ショート丈カーディガン](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277390-1.jpg)

View more

![[Robert P. Miller]カップ付きワンピース](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277391-1.jpg)

View more

![[enchanted]【受発注】フロントゴアフラットスリッポンシューズ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277830-1.jpg)

View more

![[enchanted]【受発注】晴雨兼用バブーシュローファー](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277831-1.jpg)

View more

![[THREE SQUARE]チェックタフタスカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277028-1.jpg)

View more

![[THREE SQUARE]フリルデニムブラウス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277029-1.jpg)

View more

![[THREE SQUARE]フリルカラーブラウス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277030-1.jpg)

View more

![[THREE SQUARE]ラメカーディガン](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277031-1.jpg)

View more

![[THREE SQUARE]シアーコンビサロペット](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4277032-1.jpg)

View more

Pickup

夏を快適に乗り切る!働く女子の好感度抜群【お仕事服3選】

春はブルックス ブラザーズの好印象ワードローブでいこう!

【買えるCLASSY.LIVE】4月15日(Mon.) 20:00配信!

ノンワイヤーで肌にも優しい♡私たちを自由にするスロギーのボディウェア

【サンローラン】 憧れブランドで発見!今月話題のバッグ

この春、毎日活躍してくれる!働く私たちに必要な“新名品バッグ”【マイケル・コース】

今年のUVケアはこれで決まり!理想の春肌を叶える【高機能UVコスメ】

アラサー女子が今投資したい!憧れブランドの【一生ものジュエリー】

【インナーケア】美容賢者がオススメする「続けられる腸活」

【着回しDiary特別編】お姫様がZOZOBASEで物流女子に⁉〈前編〉

【着回しDiary特別編】お姫様がZOZOBASEで物流女子に⁉〈後編〉

名古屋ウィメンズマラソンに参加! 前日イベントからアフターパーティまでワクワク♡

スニーカー女子必見!即完売のニューバランスSafari別注モデルの“レディスサイズ”が発売中