多くのCLASSY.読者がそうだと信じたいけれど、私も「自分の声があまり好きではない側」の人間のひとりである。

とかく、細い。

普段生活している限りでは気にならないけれど、飲食店では店員さんに声をかけてもスルーされ、大人数の飲み会では自己ベストを更新するレベルで叫ばなければ隣の人との会話すらままならない。言葉はまるで雪の結晶。おかげで私の手元には、おしぼりが永遠に来ない。

そんなほっそい声の私でも、仕事でラジオ番組を持たせてもらったり、小説執筆のために誰かにインタビューしたりすることがある。どちらも後から自分の声を聴くことになるのだが、これがまあ、耳を燃やしたくなるほどひどい。想像を絶するコレジャナイ感に襲われる。

(おかしいな、もう少しイケボなつもりだったんだけど)

(あれ、これは俺の声じゃないよな……?いや、俺か……?)

ああ。もっと太くて響く声だったら。か細い声で嘆いてみたところで、今更だ。もう一生この声で生きていくしかないんだぞと自分に言い聞かせて(その声までか細い!)、ようやくこの声にも慣れてきた。

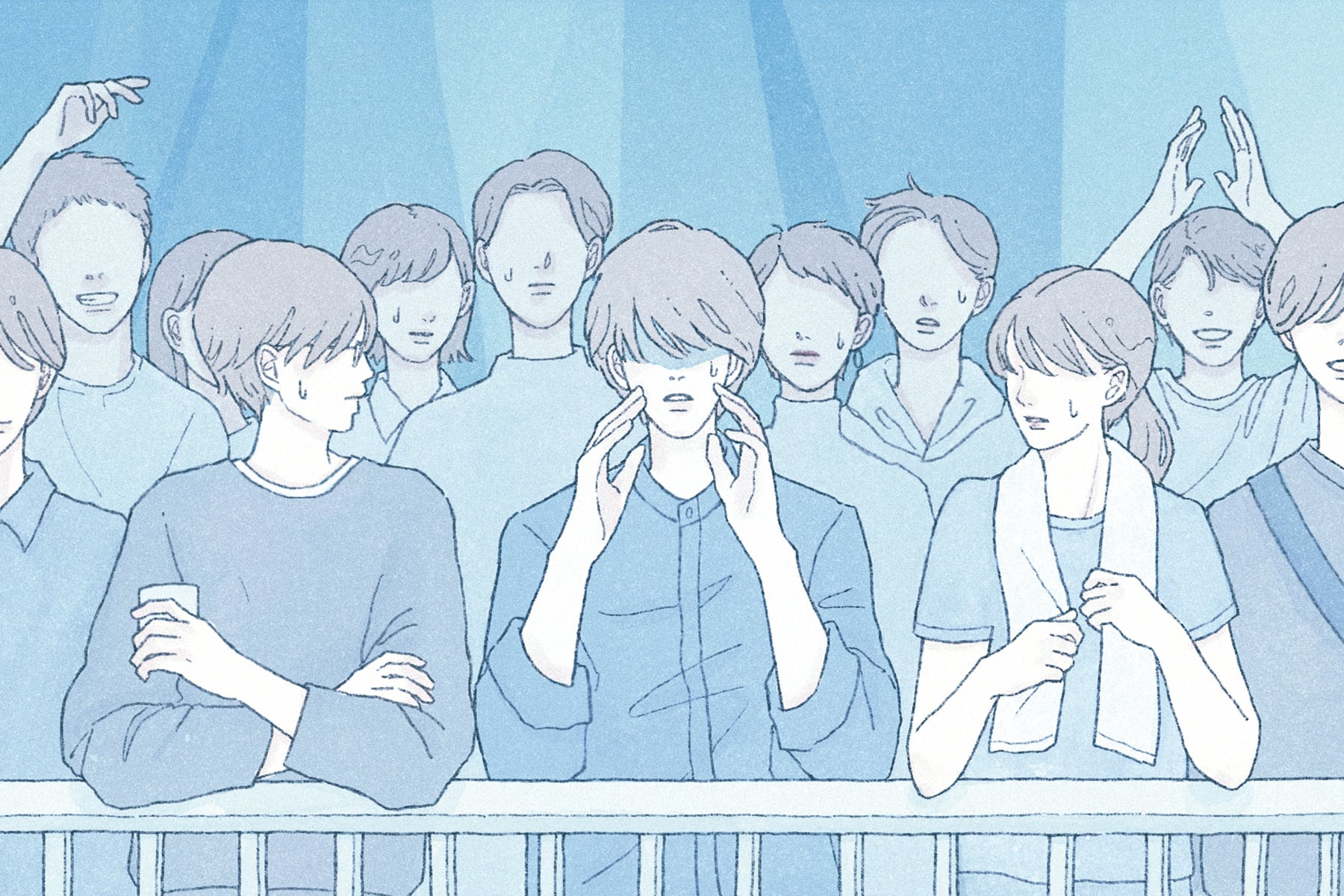

しかし、それでも諦めきれず、他人の美声に嫉妬してしまう瞬間がある。それが、コンサート会場で響く観客の声だ。

この三年弱、コロナウイルスの蔓延防止策として、私たちお客さんはコンサート中の発声を禁止されてきた。コール・アンド・レスポンスやシンガロングこそがライブと思っていたアーティストやファンからすると、本当に苦しい期間だったと思う。

しかし、その厳しい制約も徐々に緩和され、終わりつつある。先日行ったコンサートでは、いよいよ「ライブ中の声出しOK(ただしマスクは外さない)」と案内されていた。ライブ会場でお客さんが歌う日常が、ようやく帰ってきたのである。

その瞬間に立ち会った私は、本当に感動していた。この三年のうちに発表された楽曲の中にも、オーディエンスの大合唱を期待されて作られた曲は数多くあっただろう。その期待がこの日に現実となり、みんなでようやく、声を揃えて歌う。言うまでもない。会場は圧倒的な多幸感に包まれていた。

この観客たちの歌声に、なんら問題はない。というか、嫉妬のしようもない。自分の声が歌唱に向いていないことくらいわかりきったことであり、合唱ともなれば下手も隠れる。じゃあ何に嫉妬するのか?歌声ではなく、曲と曲の合間に聞こえる、観客の声援である。

「ふぅー!」「最高〜!」「大好き〜!」「◯◯〜!(ボーカルの名前)」

会場の端や奥から、余裕でステージに届くほどの圧倒的な声量。その喉と肺活量は、一体どこで手に入れたんですか?

私だって本当は、ボーカルの名前ばかりが黄色い声で叫ばれる中、ドスの利いた低音ボイスでドラムの名前を叫んでみたい。

さらにはそのドラムが自分の声に反応してくれて「おーう」だなんて返事をくれた日には、大興奮で夜も眠れなくなってしまうだろう。

低くて、太く、大きな声。それさえあれば、きっと私は会場でヒーローになれる。

もう二十年近くそんなことを考えて生きている気がする。

現実はどうか。このか細い声では、アーティストへの愛を叫んだところで「ちょっと大きめの独り言」くらいに処理されて終わる。うわー、この人、全然声届いてないよー……。半径二メートルくらいにしか響かなかった愛は、白い目で冷やされて撃墜されるだろう。

だから、もしも来世があるなら、願うことはただ一つだ。

別にバンドのボーカルになれなくてもいい。せめて飲食店の店員さんや、ステージに立つバンドに声が届くくらいの声量をください。

この記事を書いたのは…カツセマサヒコ

1986年、東京都生まれ。デビュー小説『明け方の若者たち』(幻冬舎)が大ヒットを記録し、2021年12月に映画化。二作目となる小説『夜行秘密』(双葉社)も発売中。

イラスト/あおのこ 再構成/Bravoworks.Inc

Magazine

![[CASA FLINE]ベロアスカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4291115-1.jpg)

![[CASA FLINE]ツイード風ニットジャケット](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4291116-1.jpg)

![[BABYLONE]チェックスカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288799-1.jpg)

![[CASA FLINE]マルチモバイルケース](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288800-1.jpg)

![[CASA FLINE]コクーンスウェットドレス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288801-1.jpg)

![[enchanted]【受発注】【SNEEKE by.enchanted】メタルアクセントニットスニーカーブーツ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4289847-1.jpg)

![[enchanted]【受発注】撥水インヒールロングブーツ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4289848-1.jpg)

![[THREE SQUARE]シャーリングボウタイブラウス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288739-1.jpg)

![[THREE SQUARE]レイヤードニットセットアップ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288740-1.jpg)

![[THREE SQUARE]ハイウェストニットプルオーバー](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288741-1.jpg)

![優待価格[THREE SQUARE]ファンシーヤーンニットジャケット](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288742-out.jpg)