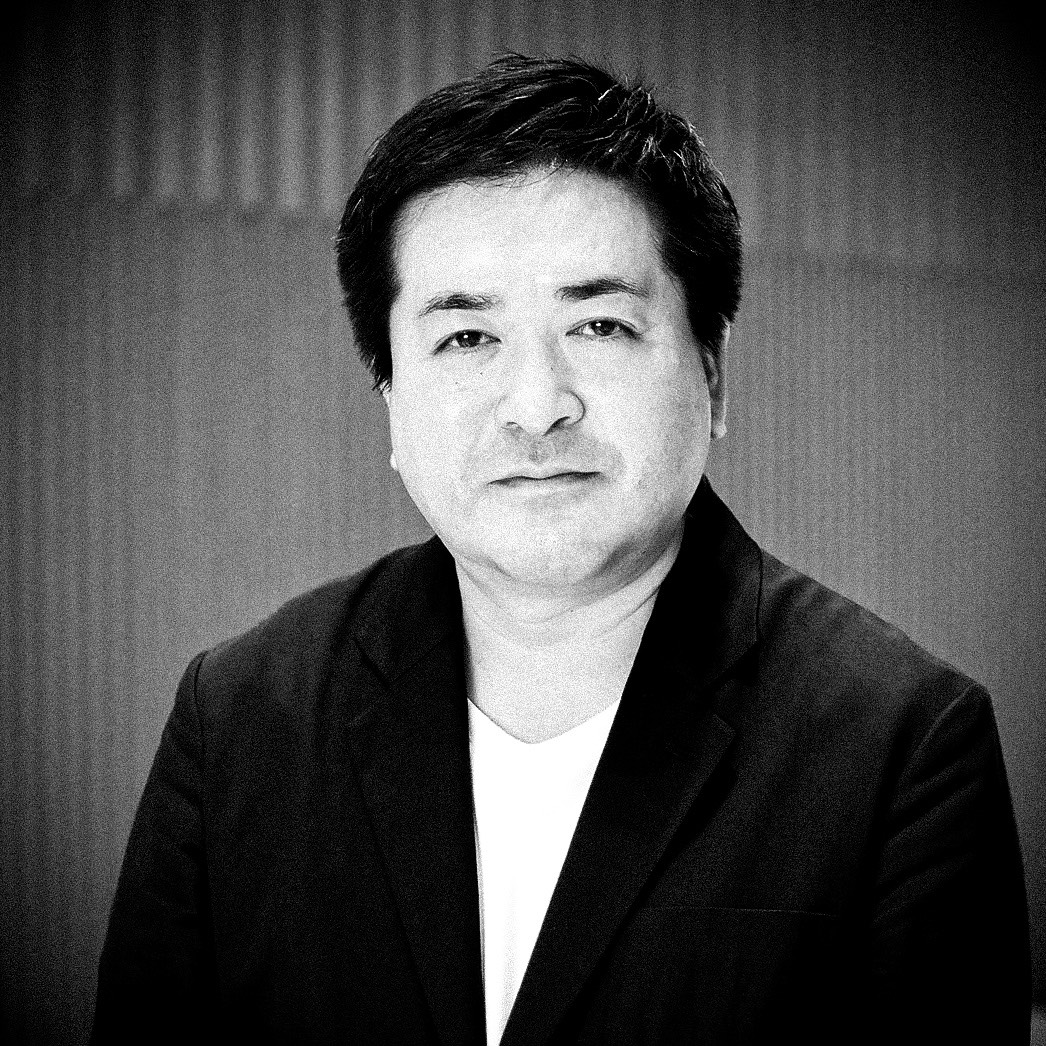

「女性ファッション誌の編集長って、いったいどんな人がなれるんだろう…?」そんなが疑問を持ったことはありませんか?『プラダを着た悪魔』に出てくるような、キャリアウーマンをイメージする人も多いと思います。でも『CLASSY.』の編集長は、実は男性。今回は、今まであまり表舞台に出てくることのなかった「編集長・中村亮 」にクローズアップ!「男性が女性誌の編集長をやるってどんな感じ?」「生い立ちは?」「どういう想いで『CLASSY.』を作っているの?」気になるあれこれを、新米編集・平賀がインタビューしてきました。

「ネクタイを締めたくない」ただその一心で出版社に

平賀(以下、平):私自身、こうやって中村さんと二人で話すのも初めてですし、何も分からないので、ガンガン聞かせていただきます!まずは、中村さん自身のキャリアについてお伺いしたいのですが…光文社に新卒で入社してから、広告部、メンズ誌の編集、『CLASSY.』の編集と進んで、2019年の7月から『CLASSY.』の編集長に…という経歴ですよね。そもそもなぜ光文社に?

中村(以下、中):父の影響ですかね。福岡のテレビ局でカメラマンをしていたんですが、友達のお父さんは朝早くから満員電車に乗っているのに、うちの親は昼の11時ぐらいにネクタイも締めずに出社していたんですよ。それが羨ましいと思っていたので、出版社に限らずマスコミ全般を受けました。最終的に光文社にだけ受かった、それだけです(笑)第一志望は『文藝春秋』。スポーツ観戦が好きだったので、ワールドカップとか日本シリーズとか、取材として行けたら面白そうだなって。

平:そんな単純な理由だったとは!では、いざ出版社に入って広告部に配属された時はどう思いましたか?

中:出社が遅くてネクタイを締めたくないから出版社に来ているのに、唯一ネクタイを必ず締めなければいけない部署に来てしまった、こんなはずでは…と思いましたよ!広告部では、1年間内勤をした後に代理店の営業グループにいました。それで社会人3年目に突入する時に『BRIO』という男性ライフスタイル誌の編集部に異動になって。ちょうど広告部の仕事が楽しくなり始めてきた時期だったので、名残惜しさも少しはありましたね。もう別会社に来たみたいな感覚でした。

何もわからずに飛び込んだ、雑誌の世界。吐きそうになるくらい鍛えられた

平:そこから雑誌の世界に飛び込むわけですね。中村さんは主にどんなページを担当していたんですか?

中:もうほとんど一通りやりました。ファッションや旅、インテリアや車まで…。海外取材も行かせてもらいましたし。配属してから1年間は、ストレスで毎日吐きそうになっていましたけど…。とにかく、上司の言っている意味が分からないんです。広告の時はロジックの通った会話なので問題なかったんですけど…例えば写真1つとっても、なぜこの写真がよくて、この写真がよくないのか、みたいなことが慣れるまでは全然分からないし、教えてももらえない。正解を自分で見つけるしかないのに、見つけ方が分からないということが、すごくストレスでした。

平:確かに、言葉にするのが難しい分野ではありますよね。そのあたりの感覚が『BRIO』時代に鍛えられた、と。では、いよいよ『CLASSY.』時代の話を聞きたいのですが、2009年の『BRIO休刊』とともに異動することになったんですよね。男性色の強いところでやっていたところから女性誌になる時、どう思いましたか?

中:実は、自分で希望を出したんですよ、『CLASSY.』に。というのも、『BRIO』の後半がやっぱり部数もよくなくて…プライド持ってしっかり作ってるのに売れないから、「こんなに一生懸命に作っても誰も読んでねえよ」って徒労感がすごくて。だから配属の希望を聞かれた時に、「売れている女性誌に行きたい!」と。

2015年12月号は、忘れられない一冊。過去最高の達成感だった

平:女性誌の編集を男性がやるって、感覚もファッションも何もかも違うのに、苦労はしませんでしたか?

中:それがそうでもなくて。『CLASSY.』像っていうのが、あるわけですよね。その時も今も根っこはそんなに変わっていないと思うんですけど…ヒエラルキーのトップではないかもしれないけれど、最上位の三角形にいるような華やかで、オシャレで、可愛くてモテる。育ちはいいけど、真面目すぎず遊び方も知っている、みたいなイメージの女子。そういうコのファッションとかメイクとかを男の立場で考えた場合に、「こういう人たちにはこういう服を着ていて欲しいな」とか、「逆にこれは男性的に可愛い!と思わないな、モテないな」ということがリアルにわかるんですよ。自分が男ですからね。そういう見方をしていたから、ファッション誌を作っているという意識よりも、“実用書”という意識で作っていましたね。

平:確かに『CLASSY.』ってHOW TO的な要素が強いですもんね。では、現場編集者時代に一番手応えのあった企画はありますか?

中:企画っていうよりも、号なんですけど。『こなれを超える!「カッコいい」の新基準』という特集を組んだ2015年12月号。その時は、物理的にも精神的にも大変で。まず、ニューヨーク出張に行って、巻頭特集を10ページ弱、広告ページも同時撮影で10ページ弱こなして。さらにニューヨーク以外の特集ページも結構なボリュームだったんですよ。ひとつの号で担当したのが100ページ以上。それはもう大変だったけど、自分がその時できる最大限をほぼ100%に近い状態で出しきったな、というクオリティだったんです。キャリアハイっていうか。その後の4年間現場編集者としてやってきた中でも、あれを超えられたものはないんじゃないか、というレベルです。

プレーヤー気質の自分が、まさか編集長になるとは思っていなかった

平:ザ・敏腕プレーヤーって感じですね。話を聞いてると。

中:だから自分でも、現場マンを突きつめると思っていました。編集長なんて、なるともなりたいとも思っていなかったから。

平:1年経ちましたが、編集長になってみてどうですか?

中:想像していたよりは、面白いなって思いました。プレーヤーとしても「こなしている」感覚になってきたタイミングだったので、いい変化だったかもしれません。まあもちろん、難しさを感じることの方が多いですけどね。

平:例えばどんなところが…?

中:自分は毎号全部に力を入れて「いいな」と思うものを作っているんですよ。ただ毎回仕上がりに差が出るし、何をやれば「売れる号」になるのかという答えがひとつじゃない。ひょっとしたらタレントを出すとか、付録をつけるとか、色々考えればあるのでしょうけど…それをやったところで必ず結果が出るかと言われたらそうとは限らないので。その辺の難しさですよね。

平:そういう戦略的なことも考えなくてはなりませんもんね。『CLASSY.』のブランドを担保しつつ。

中:まあでも、これは誤解を恐れず言うけど……売れればなんでもいいとは思っているんですよ、僕は。「こんなの『CLASSY.』じゃない」とか、「こうあるべきだ」って、ものさしとしてはあるけど。それを守りすぎて死んでいくっていうのは本末転倒ですし。「いいな」と思ったもので、なおかつ売れることをやる、というのが理想ですよね。

平:では、中村さん自身は時代に合わせてフレキシブルに変えていきますよ、というスタンスなんですね。そのうえで、『CLASSY.』のこれからのことについて聞かせてください。

中:コロナもあって、なおさら紙の雑誌だけでは難しい時代になってきました。だからこそ、CLASSY.ONLINEはもちろんのこと、広告部とももっと連携して色々仕掛けていきたいと思っています。実現したら面白いなあと思っているのは、ネット上の架空のセレクトショップ。コロナ禍でアパレルブランドがオンライン展示会をやっていたのを見て、あんな感じのことを『CLASSY.』でもできたらいいなと。バーチャル上でお客さんが入ってきて、『CLASSY.』掲載商品を使って実際にスタイリストが接客してあげる…みたいな。そういうコミュニケーションの場にもなるようなコンテンツが作れたらいいんですけどね。

そんな感じで今持っている武器を集結させて、連動していけるようなことに挑戦していきたいです。変化には常に前向きに、面白いことを積極的に追求していけたら、と思っています。

長い編集者時代を経て、『CLASSY.』の編集長となった中村氏。「職人気質」と称されることも多く、なんと『着回しDiary』が今のようなユーモア溢れるスタイルになったのも、彼がきっかけだったそう。次回は、そんな中村編集長が考える、NEWノーマル時代のファッションや、アラサー女子の動向について語ってもらいます。

構成/CLASSY.ONLINE編集室

Magazine

![[CASA FLINE]ベロアスカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4291115-1.jpg)

![[CASA FLINE]ツイード風ニットジャケット](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4291116-1.jpg)

![[BABYLONE]チェックスカート](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288799-1.jpg)

![[CASA FLINE]マルチモバイルケース](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288800-1.jpg)

![[CASA FLINE]コクーンスウェットドレス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288801-1.jpg)

![[enchanted]【受発注】【SNEEKE by.enchanted】メタルアクセントニットスニーカーブーツ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4289847-1.jpg)

![[enchanted]【受発注】撥水インヒールロングブーツ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4289848-1.jpg)

![[THREE SQUARE]シャーリングボウタイブラウス](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288739-1.jpg)

![[THREE SQUARE]レイヤードニットセットアップ](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288740-1.jpg)

![[THREE SQUARE]ハイウェストニットプルオーバー](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288741-1.jpg)

![[THREE SQUARE]ファンシーヤーンニットジャケット](https://data.kokode.jp/upload/kokode/save_image/4288742-1.jpg)